アセスメントの手法がお嫌いな同業者にいちばん批判を受けるのが、実はこの部分である。ケーススタディの疑似性とでも呼べばよいか。「ふだんと違う仕事上の役割では、誰しも調子が出にくいのでは」と言うわけだ。しかし、そう批判する方々は、一層深く自分をふり返ることのできる人材開発、啓発の技術、手法をお持ちになって言わないと、あまり実益はないかも知れない。

ただ、時にそう言われるので、私見を答えておきたい。

マネジャー候補やマネジャー、成熟した専門職に問われる行動の本質的側面は、実はどのような職種にあっても同質である。本質を相互啓発するための入り口を共通化するために、多少普段と違う役割を演じるケーススタディを読むことくらい、そんなに目くじらを立てるような話ではないだろう。ビジネススクールの卒業成績席次を競うのではないから、そのケースをどれだけそらんじ、深く分析したかを問題にしているのではないのである。各人なりの背景を持った理解の上に立って、どれだけ効果的な実戦行動が取れたかを、互いに観察し、フィードバックしてくださいとお願いしているのである。前稿で述べたように、ゲームの勝敗は、絶対的なものではない。

そうした本質を浮き彫りにするために、このアセスメントは、切迫した状況と場面をつくりだす。そうしないと、前述したが、素(す)のままの行動が出ないからだ。もたもた考えている時間がない時に人は必ず日常と同じ行動パターンを取る(不必要な時間があると不必要なことを考え形を崩す人も少なくない)。それをありのままにふり返るゆえ、受講者の印象に強く残るのである。そのような切迫性を生じさせるために、ケーススタディの製作、選定、運用において深く意を用いている。

切迫した場面と言うのは(幾度も言うが節目の場面である)、人の素(す)の実力と力量がありありと表れてしまう。研修ではそれを自分の目で見て確かめる。誰だってそんなものは見たくない。見たくないと言う感情を、「ふだんの役割と違う」と言う不満に言い換える人も時にいらっしゃると言うことだ。そう言いたいのは無理もない面もあるから、会社側に立つ方々はその解釈を考えなければならない。

マネジメントが必要でありながら、自分の現時点のマネジメントのありようを見たくないと言う気持ちはもちろん理解できる。が、「見たくない」ことと、「必要でない」でないことは同じではない。そこを取り違えて、ぬり絵をなぞるような研修をいくら行っても自分自身への何らふり返りにはならず、マネジャー、専門職、その候補者の変化のきっかけは決して生まれないだろう。

もっと現実を言えば、日常の役割もまた、職名によって機械的固定的に定まるわけではなく、実に多様である。開発課長だって、技術開発ばかりやっているのではなくて、困った行動をする部下と向き合って話し合い、それを矯正しなくてはならない時もあるだろう。営業課長だからと言って、日々敵と切り結んで戦い、売りさえすればいいと言うことではないだろう。3年後、5年後の顧客や市場がどうなっているかいつも考えていなければならない。一般にマネジメント適性が高い人は、こうした多様な役割を好悪にもとづいて選ばず、その時点で必要な役割にすぐになりきって遂行している。つまりは、日常も研修も、この意味では同じようなものなのだ。

もっとはっきり言う時もある。

「今回はせいぜい研修です。」

と私、つまり研修の先生が言うと、受講者にはきょとんとする人もいる。

「現実の方がずっと厳しいでしょう。」

それはその通りだと言う表情をする方も少なくない。

「私は何十年もこうした仕事をやっていますが、せいぜい研修で、役割になりきれない、調子が出ないと言っている方で、もっと厳しい現実場面では、恐るべき力量を発揮しているなどと言う例は見たことがありません。」

ただし、以上にはふたつ留意を要する。

第一に、アセッサーや講師が技術未熟で、じょうずにそうした切迫した場面をつくれなかったら、むろん有益な研修にならない。これは普段の役割と同じとか違うとかと言う話ではない。受講者はまのびした時間を過ごすことになってしまう。これは別次元であるとご理解頂けよう。

第二に、ある研修の受講者集団にあっては、経験力量ともにあまりにも抜きんでている人がいると、普段の役割と違うからではなくて、ファイトがわかずに、つまりゆとりをもって、もっとはっきり言えば手抜きをしたまま終わってしまうこともある。まあめったにあることではないが。こういう人に、少しは本気になって他の受講者のお手本となるように、うまく刺激するのもアセッサー、講師の技量のうちである。こうした時の正確な評価と言う面でご心配になる読者がいらっしゃるかも知れない。しかし めったにいないこの種の人を、短い時間の中で見抜けないようでは、プロのアセッサーとは言えない。

投稿者: 横山太郎

-

その18:「役割になりきること」への付言

-

その17:役割になりきること

第二の、演習開始前のお願いは、役割になりきること。

全員共通の体験とするために、アセスメント研修は、同じ教材を使う。そこで普段の実務上の役割とは異なる役割を遂行してもらう必要が出てくる。だからそれに速やかに溶け込んでなりきってもらわないといけない。言い換えれば、体験学習と言うのは、受講者全員が同じ役割を担ったとき、どれほど違う行動を取るかと言うことを相互に確認観察するために行うのだ。

もちろんたまたまあたったケーススタディに、溶け込みやすかった場合と、それほどでもなかった場合と、その限りでは幾分かはあたりはずれは生じるだろう。だが、臨時の役割にどれだけ速やかに溶け込めたかのみを直接評価しているのではない。反射神経テストをしているわけではないからだ(そうした迅速な溶け込みは後述「能力要件」のうち、柔軟性が高いと認められることは少なくないだろうが、それは能力のうちのほんのある部分と言うことである)。だから、各演習をゲームに見立てた時には、その「勝ち負け」自体に、私たちアセッサー(講師)は、さほどこだわっているわけではない。その人のスタートラインがどこにあったかをよく見定められるのがよいアセッサーだと言ってもよい。

より言えば、ある受講者の言動は、日頃の職務経験、価値観を色濃く反映したものとなるのは当然である。そのこと自体はよいもわるいもない。それらの経験や価値観を十分に踏まえて捨象し、その受講者の本質的行動特性を浮き彫りにするのが、アセスメント研修そのものなのである。よいアセッサーとは、それを受講者本人が深く気づくような投げかけ、質問がじょうずな人だ。

と言っても、そうした本質的な気づきに至るためには、受講者に「本気」でその役割になりきってもらわないといけない。切迫した状況設定を次々に行うのはそのためであり、もう一度改めて受講者に以下のように言ってお願いするのである。

「こんな会社のこんな役割はやったことがないと言うのは全員同じでしょうから、せっかくのこうした貴重な機会なので、あまりそう言うことは言わずに、なるべく早く役割に溶け込んでください。その方が得られるものがぐっと多くなりますから。ぜひ役割になりきってください。」 -

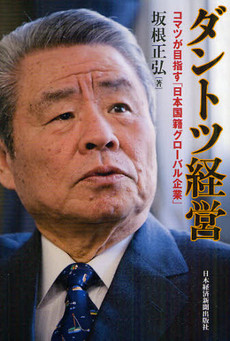

読書日誌7:「ダントツ経営 コマツが目指す『日本国籍グローバル企業』」坂根正弘著

いま製造業でもっとも光っている会社のひとつが、この建設機械の大手コマツではないだろうか。そのコマツを実質10年以上率いたのが、著者坂根会長である。

本書は、コマツの改革ストーリーであり、かつ、グローバル経営の実戦論にもなっている。読む者をして飽きさせない新鮮なマネジメントの事例が次々に現れる。

コマツも、著者が社長を引き継いだ時には、たとえば自動車の日産のように大変な経営危機に直面しており、その克服には大変な辛苦が伴った。著者は、オーナー経営者ではないし、日産のカルロス・ゴーン氏のように危機に当たって外部招請された雇われ経営者でもない。会社はえぬきの経営者のおひとりである。そう言う背景の経営者にありがちな過去のしがらみに囚われず、改革にあたり強いリーダーシップを発揮できた、むしろ私たちが多くを学びうる例である。

■自分の代にどれだけ強くできるか

読み進めてゆくうちに、坂根会長が、どれほど深く自社を愛し、用語を用いればそのアソシエイツ(社員だけでなく協力企業を含め)をいつくしんでいるかがよく伝わってきた。はえぬきならではのことなのだろう。

コマツもリストラはやむなく行った。が、「やむなくリストラは行うが必ず1回限りにする」と当初から宣言していた。こう言う発言には勇気が要ることだろう。もし言葉をたがえればたちまち経営責任を問われるからだ。本書にも指摘されているように、リストラを小出しにだらだら続けたら、組織は、救いようにない沈滞に陥ってしまうだろう。そう言う会社を目にするのは悲しいことだ。

リストラをやるにしても、ただばくぜんと経費を減らせと言ってもせいぜい一時しのぎの効果しか出ないか、かえって競争力を弱める。たいていの会社は、本業と関係ない雇用に手を着けず、本業のところの変動費に斬り込み、現場や外部にばかりしわ寄せをして負担を強いる。そして景気がよくなるとまた本業に関係のない雇用を増やすから総原価の高い構造が結局変わらない。だから再度の危機を招いた時の犠牲が一層大きくなるのだと言う。

著者が、なぜ自社の収益性が低いかと分析して行くと、建設機械等の直接原価においては、アメリカのライバル企業に負けているわけではない。結局、景気の良い時に増やした本社機構や本業と関係ない子会社が、収益を圧迫するいちばんの原因となっていた。従って、大変残念だが、そちらに手を着けることになった。こうした徹底ぶりが体質強化に大きく役立った。

今は中国大使となられた丹羽宇一郎氏が、伊藤忠の社長時代、4千億円あまりの特別損失の計上と並行して、膨大な数のやはり不採算子会社をクローズした時に、一切例外を認めなかった。改革を成し遂げた経営者には、この種の不退転の決意と一貫性は、まず不可欠のようである。そう言えば、この丹羽氏もはえぬきであり、パナソニックの中村邦夫会長と並び、僣越ながらはえぬきによる経営危機改革の三傑とも称し得ようか。

先のリーマンショックの時には、協力会社組織「みどり会」においても相当資金繰りその他で行き詰まる企業もあった。こうした中で、コマツは、協力企業の在庫や機械を買い取ったり、地元金融機関に融資の口利きをしたり、口先でない本当の支援をしている。これは、間違いなく坂根会長の意思だろう。口に協力企業との共存共栄を唱えることは誰でもできる。しかしいざと言う時、こうした行動が取れる人がどれだけいるだろうか。従前からのこうした姿勢が、チャンス到来に際しては協力会社の積極的姿勢を引き出す。コマツの要請なら少々リスクがあっても設備投資しようと、コマツとぴたりと呼吸が合うのである。こうしたことが相互の高業績にどれだけ貢献するかは私たちにもよくわかる。

他方、モデルチェンジの時などは、前モデルの納入企業に一切優先権を与えずに競争させている。危機管理と健全な競争とをめりはりを着けて両立させている見事な経営手腕と言うほかはない。

本書の冒頭と末尾に2度書いておられる。「自分の代に、どれだけコマツを強くできるか」が自分の使命であると。これほど見事な、そして奇をてらわず腹のすわった経営者のミッションの表現があろうかと思う。歴史観が必要なのは、政治家だけでなく経営者も同じなのだと思う。会社はずっと続いてゆくのだ。

■貫徹した姿勢

その実行における貫徹した姿勢が引き続き随所に現れる。

コマツの強みとして有名なコムトラックスと言うシステムがある。売った建設機械が、どこで動いているのか、衛星を通じてわかると言うものだ。まず債権管理にとても有効である。代金を払わない顧客の機械はエンジンを止めてしまうこともできるのだ。しかしそれより何より、市場動向を読むのに大変役に立っていると言う。どこでどれだけ機械が稼働していることが全地球上で把握できるのだ。市場動向を他社より先読みできるし、顧客にもいろいろ有益な情報を助言できる。これはたいへん有利だ。

このシステムが、最初はオプションで15万円ほどかかっていた。よって導入がなかなか進まない。ここで思い切って坂根会長は、標準装備にしてしまった。もちろん売値を15万上げたわけではない。そのコストはコマツがかぶったのである。商品1台あたり利益が15万円減ると言うのは、商売を少しでもやったことにある人ならすぐ共感できる大変な痛みである。しかし、この決断も市場における上記のような優位性の一層の構築によりコストアップを吸収しておつりが出たようである。

一般に市場で優位な地位を占めるのは特色のはっきりした製品である。あらゆるスペック(コスト、パワー、騒音、燃費、操作性等々)において平均点以上を目指そうとすれば、特色ある製品は生まれない。開発部門がパワーを上げようとするとコストが上がり、それでは売れないと営業部門から言われる、と言った例である。たいていの会社はこの平均点主義からなかなか逃れられない。各部門の利害が葛藤し、痛み分けの調整をせざるを得ないからである。結局、かどのないまるまった月並みな商品ができて売れ行きも平凡と言うことになりかねない。坂根会長はここに大なたを振るった。従来品よりコストを10%以上節約して、それを用いて特定の重要機能において何年も追いつけないくらい他社をはるかに凌駕する商品を開発せよ、と。名づけて「ダントツ商品」である。これが書名にもつながった。

これに認定されれば経営資源が優先配分される。この承認を、社長の専権事項とした(当時坂根氏は社長だった)。こういうあたりは、いかにも改革者らしい権力の集中を図っている。この結果、開発陣が強く動機づけられ、ヒット商品が生まれ出し、コマツの高業績の直接の因となった。それまで平均点主義の商品開発を強いられていた開発技術者たちが、急にやる気を出したのは驚くばかりであったと述べられている。経営者冥利に尽きる瞬間だったろう。

■エッジと自制

経営者が貫徹する行動を取ることは、英語表現だとエッジが効いていると言うことだ。エッジの効く人は、とかく権力的になりがちな面もありうる。坂根会長にあっては、パワーの行使の際の自制のバランスがよく効いている。

経営の執行面においては、わざわざ自らの行動に統制をかけるしくみを設定し、会長、社長と言えども、重要事項を独断で図れないようにしてある。これもなかなかできることではない。自分の権力を自分で制限できる人などめったにいないものだ。ある買収案件では、役員会に条件付けをされてもたもたしているうちに案件を流してしまい、今でも買っておけば業績はもっと上がったろうと悔しがっておられる。悔しがりながら、さばさばしているのである。

重要な買収と言うような機密に属する事項は、ごく少数の関与者以外にはあまり開示しないで、最高実力者が「話をここまで進めた、さあこれでいいな、諸君」とある日通告、事実上の決定、と言うほうがふつうなのかもしれない。また一般に、やり手経営者と言うのは、経営をより迅速にするためには、一層社長に権限を集中しようと思うのが常かもしれない(実際、ベンチャー企業や、規模がさほど大きくない企業で、あまりスローモーなことをやっていたら、すぐに会社が傾いてしまうだろう。そうした企業は、力量ある人が良い意味で迅速に独裁しなければうまくゆかないだろう)。しかし、そうした独断とそれを維持するための秘密主義が、結局長い目で見れば会社を毒してしまうと言うのが著者のお考えのようだ。

こうした面からの取締役会の活性化を「コマツウエイ」の「マネジメント編」に載せて、健全な経営の継承に腐心している。オリンパスや大王製紙の件が世を騒がせているだけに、この経営姿勢の清明さは一層きわだつ。

思うに企業組織を百年健全に発展させたいと思うなら、この坂根会長のお考えはまことに至当なものだろう。しかし、幾代も後までのことを考えて経営に任じるのはよほどの忍耐、自制心が要るに違いない。自分の代でこれだけやったのだと示したくない経営者などいないだろう。

かつてドラッガーは、「ポスト資本主義社会」の中で、経営者にカリスマ性を求めるのは全く誤りであり(リー・アイアコッカやジャック・ウェルチを念頭に置いてのことだろう)、私たちに必要なのは、地道に任務に取り組み使命を果たすCEOだと言う旨を述べていた。このドラッガーのCEO像に、坂根会長はぴったりあてはまるように思えてならない。 -

その16:自然体でのぞむこと

■自然体でのぞむこと

お願いしたい第一は、それは各演習に臨む際に、どうかふだん通り自然体でやって欲しいと言うことである。

研修に出てくると、少々意識過剰になってしまい、ふだんやっていないことを、つまりいいところを見せてやろうとする人もいる。そう思うことじたいはわるいことではないのだろうが、この行動アセスメント研修では、ふだんやっていないことはまずうまくゆかない。

もう一度面接演習で考えて欲しい。

現実的に重要な利害や心情のからんだ場面で、自分でない自分を10分間でも、いや5分でも演じきれるものではないのである。そんなことをすると、みるみるつじつまが合わなくなって、態勢が崩れ、話し合いは破綻してしまう。もちろん前述のように、例題に現実感があり、部下役の応対が適切であると言う前提が必要である。いったい、ふだんの自分通りにビデオに現れるからそれをふり返る意味がある。そうでないものをふり返って何の意味があるだろうか。ふだんやっていないことをやると、ビデオを見ても何の勉強にもならない。その上、それを見ている他の受講者に「あれはおれが映っているけど実はおれではないのだよ」と弁明もしなければならない。まああまりよいことはないのである。

逆に言えばふだんできていないことを、研修の時だけ演技して、できているように見せられるとしたらそんなばかばかしいものはない。誰がそんなことのために仕事が忙しい中で時間を費やす気になれるだろうか。ふだんの「真実の自分」しか現れないようにするためには、例え研修であっても、一種の極限状況をつくるしかない。と言ってマネジメント研修で、フィールドアスレチックやロッククライミングをするのもいかがかと思う。やはりビジネスマンらしく、問題解決の極限状況がふさわしい。

極限状況とは切迫した場面であり、これまで何度も述べたが「節目の場面」である。われわれの日常では,これは今決めなければならない、手を打たねばならない、あとから間に合わないと言う場面が折々めぐって来る。マネジメント能力が問われるのはそうしたときなのである。急ぎはしないし、いつ決めてもよいのだし、放っておいてもさしあたって特別困ることは生じないと言うような案件では、マネジメント力の差など現れない。

従って、各演習場面は、例外なく時間が少し足りない設計になっている。そうでないと、つまりよけいなことを考える時間があると、ふだんの自然な行動が現れなくなってしまうからである。しかし、よく考えてみれば日常も全く同じである。マネジャーや専門職で、いったい時間が余っている人などいるだろうか。1時間の仕事を考え込んで2時間かける人にすぐれたマネジメントは決してできないだろう。案件処理を例に言えば、誰しも日常膨大な仕事、つまり案件を抱え込んでいるはずで、ごく短い間に、何から手を着けるのか判断、決断をしなければならない。そうした時に、よけいなことをあれこれと迷って考えている時間はない。そう言う意味では日常とまったく同じである。例えば課長研修であれば、受講者の方々には、今日は演習中部長にじゃまをされることはないのだから、ふだんよりずっとましでしょうと申し上げることにしている。

逆にこんなことを言う。面接演習の前だとする。

「演習に臨む際、自分はアタマがいいのだ、と自信のあるかたはかえって気をつけてください。」

受講者の中にはけげんなお顔をされている方もいる。きっとアタマのよい方なのだろう。

「アタマのよい人は、ほかの人よりも早く課題を読めてしまうでしょう。つまり時間があまる。そのあまった時間を前向きに使えばよいのですが、案外そうならない。この課題のこの部分には落とし穴があるに違いないとか、ここに教材作者の意図が込められているに違いないとか、ついついよけいなことを考える。」

ここで少なからぬ受講者が笑う。

「それで、よし、こうやって応対すればフィードバックのとき、みんなからよいスコアがもらえるにちがいないなどと考えると、もうふだんの自分にはならない。」

その結果、上述のように破綻してしまう。

「だいたい受験勉強じゃあるまいし、忙しい皆さんを集めて、ここで引っかけてやろうとか、そんなばかげたことをやるための研修ではありません。どうかふだんの力を出しきってくださるようお願いします。」 -

実戦問答No.25:人材マネジメントと管理職処遇の考え方

このテーマは、最近実施するセミナーで、受講者の方々にもほぼ共感を頂いているようなので、ここで改めて述べたい。

堀紘一先生に「ホワイトカラー改造計画」と言うすぐれたご著書があった。私の記憶の中では、管理職の処遇をもっと厚くせよと初めて強く説いた書物でもあった。1994年の発行である。あの頃は、バブルがはじけてどこの企業も経費節減に躍起になっていた。そんな中で、事業運営のかなめとなる管理職たちの意欲を削ぐような措置は取るべきでないし、むしろより手厚く配慮すべきであると言う文脈だったと思う。

あれから17年、わが国の相対的国際競争力は下がったかも知れないが、国富や1人あたりGDPが結局減ったと言うわけではない。が、管理職の処遇はどうだろうか、堀先生のご唱導のようになっただろうか。むしろ、管理職と非管理職の扱いの差がますます少なくなったように感じられる。人間平等論からの是非は別にして、こうしたことが組織の人材マネジメント上にどんな影響を与えただろうか。私はやはりマイナスの影響の方が多かったと思う。他方、それを上回るほどの収益力改善効果があったのかは、どうもよくわからない。

数年前に日経ビジネスが、各社で活躍中の管理職直近の係長、専門職クラスにアンケートをしたことがあった。設問は「あなたは管理職になりたいですか」である。当然ながらアンケート先は大手企業、一流企業が多かったはずである。それなのに、なんと6割近くの人が管理職にはなりたくないと答えた。もちろん理由はさまざまだが、「なったところでたいして処遇が厚くなるわけではないし、形式的な仕事に振り回され専門的なことに打ち込めなくなるのだから。」と言うところが最大公約数ではあったと感じている。

もちろんこうした問いを新入社員に聞いても意味はない。もうちょっと手を伸ばせば管理職に届くと言う人に聞くから意味がある。

読者の会社ではどうだろうか。もし8割以上が「すぐなりたい」と答えるようなら、まずは活力ある組織と言ってよいだろう。能力、気力の伴った人材が、責任ある地位に就きたくないなどと言うのは、これほど残念なことがあるだろうか。本人にとっては与えられた才質の空費であり、会社にとっては大いなる機会損失である。専門職と言う別な枠組みもないではないが、そのことは別な機会に述べたい。

先日私はあるクライアントに研修のお手伝いに出かけた。その研修と言うのは、管理職候補者として認められた人だけが受講を許される不定期のものである。だから人によってはずいぶん待たされていたはずだ。教室に行くと、既に開講前から熱気がひしと伝わる。それはこの機会を逃してなろうものかと言う強い意思が多くの人から発せられ、体感気温を高めたに違いない。こうした雰囲気が私は好きだし、実際健全でもある。当然ながら研修もたいへん活発な展開に終始した。

全然別な時に別なある会社では、文字通りだが、「ある係長に管理職になるよう内示したら、なりたくないと言うのでどう説得したらよいだろうか」と言うご相談を受けた。なかなかこう言うのは難しいし、何より相談者も私も意気があがらない。二人ともホンネは「なりたくないなら無理になってもらわなくていいのだよ」と言いたいし、おそらくそれが本来の筋道だからだ。が、少なからぬ会社でそのように単純に割り切れない事情があることもまた現実である。

こんな相談を受けることもある。管理職の賞与配分で、成績評価の比重を高めると、簡単に言えば、一時的にせよある課長がたとえば別部署の部長のボーナスを追い越してしまう例が見られ、どう考えたらよいか、と。わかりやすく極端な例を言う。たとえば基本給60万円の部長が、評価Bで2カ月120万円の賞与とする。基本給45万円の別部署の課長が、評価Sで3カ月、135万円となると言うような話である。

これをどう考えるかは、最初に制度設計した時の考えがどうであったかによる。ただ、ご相談者としては、改めて、それが本当に貢献度を正確に表現しているのか、と言う意味だろう。

こうした問題を考える時の前提として、何度もそう言う「うわぶれ現象」を起こす課長なら、なぜさっさっと部長にしないのかと言うことである。人材の序列間のフローのフレキシブル度増加は、人事改革の必須要件だろう。能力がある者は、昔よりは速やかに認めたらいいと思う。

そこまでするほどではないなら、一時現象と思って看過するのも一法である。ただ、違う人どうしでの組み合わせではこの現象はいつも生じるからやはり面白くないと言う話にもなる。

結局多くの場合、単純に言えば部長と課長の月給の差、正確に言えば管理職の各グレードの基本給のピッチ(較差)が小さいからこう言うことになる。だからその物理的には較差を拡げれば「問題」は解消する。どう拡げるか。上下に拡げるのが会社にとっては腹が痛まないから都合がよい。しかしまずそれは無理だろう。上に拡げるのはよいが下に拡げたら、管理職の初任時点の基本給が、社員、組合員の最高の基本給を下回ってしまうに違いない。いや、現実には、多くの企業で、既にここは少し重なってしまっているのだ。既に下回っているのに、いっそう下回らせたら、なおいっそう有為の社員が管理職になりたくないと思ってしまうではないか。では上にだけ拡げれば、会社の腹が痛む。本当に困ったことだと言う話になるわけだ。

「管理職の処遇をもう少し見直した方がよい」(むろん改善向上の意である)と言う提言が出される確率は、私がお手伝いを依頼された場合には低くない。

この場合、「では現在の管理職全員がそれにふさわしいか」と問われることもある。確かにそういう面もある。現実には、残業代節約をホンネとして管理職扱いになると言う例もないとは言えない。

それやこれやを考えて、地道に一歩一歩、本来の役割と重い責任を果たしている管理職の処遇向上を図りたいものだ。

力のある人が、それにふさわしい責任を持ち、処遇を受ける。続く人たちは、自分もそうあやかりたいと思って努力する。ごく素直に、健全な活力ある組織と言うのはそう言う状態だと思うが、私の頭の中がいくらかクラシカルなのかどうか、読者の皆様のご意見をお聞きしたいものだ。 -

その15:同じ場面の他者の行動を観察して学ぶこと

■同じ場面の他者の行動を観察して学ぶこと

体験学習によるリフレクションの第三要素は、「人のふり見てわがふり直せ」のことわざ通り、他人の行動の観察である。当然何十人も受講者がいれば自分よりじょうずに面接や説得をできる人もいるだろう。あるいは部分的には学ぶ点もあろう。こうしたものを、上記のように現実の利害がかかっていないから、比較的素直に認め、受け入れるのである。こうした場面は、一般に人の「手の内」であるから、めったにお目にかかれるものではない。それだけ貴重な情報が得られるのである。そして、アセスメントの、会社側からの人材評価の側面としては、この点がひじょうに重要となる。同じ状況設定の面接演習を行った場面を、相互に見るのだから、ずいぶんといろいろわかってしまう。つまりは納得感だ。それが4つの節目の場面に及ぶのだから多くの情報がフィードバックされることになる。

■時間割

前述の4場面を体験学習することがアセスメント研修そのものである。時間割としては、3日か2日である。4場面全部をみっちり体験すると3日である。なかなか3日間時間が取れない場合には、演習場面を圧縮して2日にする。本質は同じだが、むろん3日の方が、ゆったりと自分をふり返る時間は長く取れる。

■実際の演習に入る前の留意点

やがて前置きの話を終えて、このあと研修が実際の演習に入る前に、受講者にお願いしたい三つの留意点、心構えをお話している。

① 自然体でのぞむこと

② 役割になりきること

③ 正解指向にならないこと(自律と自己責任) -

実戦問答No.24:人事制度と人事制度を運用する人材

お蔭様で、このところ続けている「人事制度と人材評価の見直し点検の実戦的ポイント」セミナーでは、多くの受講者にご来駕いただき、ごいねいな感想をたくさん頂戴致しました。この場を借りて感謝申し上げます。

さて、そのセミナーの冒頭付近で毎度申し上げていることであるが、人事制度そのものと人事制度の運用はどちらが大事かと言うと、現在では、私は2対8くらいで、運用の方が大事だと思っている。

もちろん、全くとんちんかんな人事制度の設計をしてしまえば別だが、そういうことは当節あまり起きない。何しろ情報が多過ぎるくらいある。ごく「普通」の感覚を持った担当者が、自分の会社の体質、構造に合わせてごく「普通」に設計すれば、「普通」はへんなことにはならない。この「普通」は、能力のことを言っているのではなく、「素直」と言い換えた方がより正確だろう。ここで一発当ててやろうなどと考えると、まず変なことになる。くじなら当たることもあるが、自分の会社の体質、構造に合わないことを奇をてらって行えば、必ず運用が破綻する。

が、繰り返すが、これはもはや、だいぶ減っては来た。

とは言っても、運悪くはまりこんでしまえば大変なロスになる。よってその例を少しだけ挙げておきたい。 20年以上前だと、全社各部門から精鋭人材を集めて、それこそのべ何百時間も費やし、精細な文字がびっしり詰まった百ページ以上もある「職能基準書」と言うのをつくった。あれがもう時代おくれであるとは今は誰でも言える。が、その全盛時に、こうしたものをつくっても組織が活性化するわけではないと言った人はあまりいなかった。そして何より、「職能基準書」たちは無事使命を終えたからお役御免になったのではなく、結局はじめから活用されなかった。

10年前だと、今度は膨大精密なコンピテンシーモデル体系がつくられた。しかしそうした書類上の「作品」が社員を活性化したと言う話はまず聞かない。コンピテンシーと言う概念自体は結構だが、その活用を誤った会社は少なくなかった。私は、毎半期ごとに上司が、部下1人分のコンピテンシー評価を行うために13枚も書類を作成しなければならない「作品」を見て驚いたことがある。私にご相談頂いた担当者は、それを「創作」した人ではなく、それを引き継いで運用しなければならなかったのだが、ラインマネジャー達が、むろん使いこなせるはずがない。どうにもならないので、私に助言を求めていらしたのである。私にもどうにもならない。物事はもともとが間違ってしまったことを、運用で直すことは不可能であるからである。

この何年間か、目標管理の業績評価において、数々の精密な測定基準を大変な労力をかけて運用しようとした努力も、ほぼ徒労であったことがはっきりしてきた。このことは、実戦問答No.10にて既に述べた。

では目標ではなく、そのもととなる役割を精密に定義しようとなって、アメリカの職務給顔負けの詳細な職務記述をしようとするような動きも折りに目にする。が、そうしたものが組織と人材を活性化したと言う話はまず聞いたことがない。役割は、自分の行動を一層主体的、積極的、自律的にするために定義するなら有益だが、共通客観の「評価基準」にするために定義しても、むしろ硬直を招くのが普通である。ではアメリカ企業(と言っても大手企業だけの話だが)がなぜ職務給のようなしくみを取らねばならないかは、主たる理由は本来別にある(詳細は、拙著ポスト成果主義の人づくり・組織づくり98頁以下をご参照くだされたい)。

要するに膨大な分析結果の書類に物を言わせようとする人事制度設計は、だいたいにおいて誤りである。そう言うことは研究機関や学者がやればいいので、活きた現実の企業にそのまま符合するはずがない。

しかし、こうした誤りが、現在は臨床実験結果の情報が共有され、だいぶ少なくなったと言うことである。 運用が大切と言ったが、よりはっきり言えば運用する主体としての人材が大切なのだ。その人材とは、人事担当者がまず第一だが、人事担当者が自分のつくった制度の浸透に思い入れがないと言うことはあまり起きない。だから何といっても、個々の社員に接するマネジャーたちがだいじなのである。言い方を変えれば、マネジャーたちに自社の人材マネジメントの考え方や理念をどれだけ浸透させ、それを実行するよう働きかけることができるかが、上述「運用8割」と述べた主内容であると言ってもよい。人事制度は、それを運用する人材の意思と動機、もっと言えば情熱によって値打ちが決まるのである。これはいわば私の宿論でもある。

少し前に、ベテラン中堅社員たちの研修でこんなことを体験した。ホンネで問題点を語り合いましょうと言う討議を行う中で、ある人は、マーケティングや販売促進上の課題をずっと述べた。が、最後に、

「実は、本当に言いたいのはそこではない。」

と言う。「そこ」とは、商売上の苦労である。

個々人の努力によっては簡単に克服できない構造上の問題は簡単には局面打開できない。昔のビジネスモデルで育った上司が

「それを共有してくれないのがまず残念です。」

と彼は言った。さらに言葉を継ぐ。

「そこまでならまだいい。いちばん言いたいのは・・・・・」

周囲のメンバーは、皆黙って聞き入った。

「私は実は、等級の給与の上限に引っかかって3年ほどになるのですが・・・・・」

意味は人事のご担当者ならすぐわかっただろう。賃金体系を、等級別賃金表、給与バンドなど、いろいろな表現をするだろう。が、昔と何が違うかと言うと、各資格等級の賃金の上限が明確に決められて、そこに達すると、等級が昇格しない限り賃金が上がらないか、昇給が制限を受ける。この制度自体は、今日格別奇異なものではない。程度は別にして、そうしないと、人件費管理が硬直化して、結局は適正な配分と言う人材マネジメントも柔軟性を失う。この人は続けた。

「私は、この数年、そんな状況でも何とか目標は達成してきたし、その他の面でも格別問題があったとは思えない。それなのにどうして昇格試験すら受けられないのか、疑問に思い、それを面接の時、上司に聞いてみたのです。」

「・・・・・」

全員しんとして聞く。

「ところが、上司に『それは人事部で決めていることだから私はあずかり知らない。私に聞かれてもどうにもならない。』と言われたのです。」

さすがに私も驚いた。こんなに絵に描いたようなまずい応対がいまだにあったのか、と。これではどんな立派な人事制度をつくったところでその趣旨が運用されるはずがない(この会社の人事制度も、たいていの会社と同じで、成果と能力の向上、役割行動の強化がねらいである)。そしてこの人が受けた心のダメージがどれほどのものか想像してみて欲しい。そしてこのような思いをする人が他にもいるのではないかと思うと、誠に痛切である。私は何も情緒論を言っているのではない。このような目にあった人が、そのあと、従前以上の気力、動機、向上心を持ち続けて任務に取り組めるものだろうか。そうでないとしたら、それはどれほど組織にとって大きなマイナスになるだろうか。情緒どころではない。たいへんな実害である。

運用とはさほどに重要である。

もちろん私は、誰しもが望めば必ず昇格できると考えているわけではない。しかし、努力に対しては機会が与えられ、その機会を、能力向上を含む成果に結晶化できたら、昇格させるべきと思う。まああたりまえな話だ。そう言う健全な空気が醸成されていないと、人事制度は活きないのである。この例は人材マネジメント運用の根幹部にあたる事例である。すぐ私たちは、運用と言っても、日常の人事考課が部門によって甘いとか辛いとか、そうした頻度の高い問題に目を奪われる。が、少々甘くても辛くても、会社として、適時に適切な人材が昇格するよう、努力した者には挑戦の機会が与えられていれば、そうしたことは本質的問題にはあまりならないのである。

ともあれ、人事の担当者が、宣教師のような情熱を内に秘めながら、逆に優れたコーチのように相手の深い気づきを待つ謙虚な粘り強さを兼ね備えて、多くのラインマネジャーたちに、自分たちが設計した人事制度の趣旨を、浸透させてゆくことを願ってやまない。より多くの社員の方々の動機、やる気を向上させるため、少なくとも減じさせないようにするために。 -

その14:他者からフィードバックしてもらうこと

■その自分の行動について他者からフィードバックしてもらうこと

次に、その自分の(面接演習の)言動を他の受講者がビデオを見て観察する。当然いろいろなことに気づくだろう。それを本人に伝える。これはお互いに行なうから「相互フィードバック」と言う。体験学習の第二要素がこれである。自分で気づいた事柄とは少々違う内容を指摘されるのが常である。それが正しいとか正しくないと言うことを論じてもあまり意味は無い。なぜならビジネスマン、マネジャーにとって大切なのは、真意や動機が何であったかを論じるよりも、自分の行動が他人にどう映ったかを知ることだからである。と言うよりそれがすべてだ。あなたの言ったことは相手が理解した範囲でしか影響を及ぼさないからだ。

これもふだんなかなかできない。

昔の上司はこう言ってはなんだが、ずいぶんひまだったから、部下にこんこんとお説教をする時間があった。1時間お説教されたとして、私の経験上、7、8割はむだな話なのだが、2、3割はなにがしかの的を得ていて部下の血肉にずっと残るものだ。それがここで言う相互フィードバック当たっており、OJT(オンザジョブトレーニング)と呼ばれた。むだのほうの7、8割と言うのは、たいていすでに前提となる状況が変化してしまった上司の昔の自慢話である。が、そういう話をじっと耐えて聞かねばならないと言う意味では、あの時代(つまりは年功主義の時代)の人間形成、修養の一法だったのだろう。しかし今日そうひまな上司はいない。また上司の方で忙しい中で部下の指導をしようとしても、部下はもっと忙しい。読者が部下を持っていたとしたら、部下の行動上の難点に気づくたびに注意している人はあまりいなだろう。それでは混乱して仕事にならないからだ。と言うわけで、日本企業からOJT(オンザジョブトレーニング)の機能がそげ落ちてしまったと言われ出してから既に久しい。よって、こうした研修での相互フィードバックの重要性がかえって増したのである。

上司ですらそうなのである。まして同僚が、日常の業務遂行において、他の同僚の不具合な言動、行動に気づいたからと言って、指摘などしないだろう。そう言う行動を取る人は、よほど変わった人だと思われてしまう。もしも全くの善意でそうした助言が行われたとしても、現実の利害をかけて任務を遂行している時に、そのような指摘を誰しもそのままおいそれと受け入れることは相当に困難である。

研修のケーススタディは、現実感はなければならないが、現実そのものではない。だから現実の利害をひきずってきてはいない(そこが360度評価、多面評価にない大きな利点である)。だからこそ、自分がどんな行動を取ったかを相互に指摘しても、素直に受け入れる素地が形成されているのである。

関連してもうひとつ大切なのは、動かぬ証拠を示せること。この場合は、面接のビデオである。現実の場面ではいちいちそんなになまなましい記録は取らないから、何かあとで指摘されても「そんなこと言ったっけ」となってしまえば啓発やふり返りは生じない。

ところで、私は長年この仕事をしていて、人の成長の遅速は何が分かれ目かといつも考えるのだが、この点が存外重要と思えてならない。資質優秀と思われていながら、5年たっても10年立っても昔とあまり変わらないと言う人があなたのまわりにいないだろうか。そういう人は、たいてい、他人からのフィードバックを素直に受け止めないか、受け入れを拒むような姿勢が強いものだ(スティーブ・ジョブズのような、天才肌の信念居士は全く別論である)。そういう人は、他者からのフィードバックを、正しいとか誤っているとか、評価をしたがる。

フィードバックと言うものは、他人が感じた事実をそのまま伝えるから意味がある。人がそのように感じたと言う事実によいもわるいも、ましてや正しい、誤っているなどと言うことはないのだ。そのような事実が愉快でないときがあるのは誰しも同じだ。が、それを正面から受けとめられる人は一般に成長が速い。 -

その13:体験学習の3要素

■体験学習の3要素

アセスメント研修は、この4つの節目の場面で受講者がどのような行動を取ったかを自分自身で深くふり返る「体験学習」と言う方法論を取る、と述べた。演習を行い、自分がどのように行動しているかを鏡に映すようにして深いふり返り(リフレクション)を起こさせるのが体験学習である。

より言えば、マネジメントは、経験、体験なくして決して学ぶことはできない。マネジメントの教科書を何百冊読もうと、ドラッガーを全巻何度読破しようと、経験に裏打ちされていない理解は現実には通用しない(もちろん経験を積んだ上で、理論を学ぶのは大いに意味があるだろう)。しかし経験体験は、各人固有のものなので、それを客観化、普遍化し、経験体験からさらに濃厚に学ぼうとするのがここで言う体験学習なのである。その要素は三つある。

第一に、自分の取った行動を自分で気づくことである。第二に、その自分の行動について他者からフィードバックしてもらうことである。

第三に、同じ場面の他者の行動を観察して学ぶことである。

ここではいちばんわかりやすい対人場面の面接演習をイメージして考えてみるとわかりやすい。■自分の取った行動を自分で気づくこと

演習が始まる前に、「この面接演習は全員ビデオにとっておき、あとでそれを全員で見ますよ」と言うと、少なからぬ受講者は黙りこくったりにやにや笑ったりする。ある程度経験を積んだマネジャーならそれがどんな様子になるかわかるし、「今日は見たくないものをみなければいけないのだな」と現実が直視できる人はここで笑うのだろう。既に体験学習の予行演習である。

私は過去何千人とこの面接演習をしたかわからないが、自分が、重要な利害得失のかかった節目でどんな言動をしているかを10分間映像で見て、何も感じないと言う人は、まず、いない。体験学習による第一の要素は自分の行動を見て学ぶと言う気づきである。私たちは日常そう言うことができていればよい。しかし果たしてどうだろうか。できていると言うためには、たとえばこうだ。あなたは家に帰ったら、鏡に向かい「今日の自分の、上司や部下に対する言動はどうだったろうか」などとしみじみふり返っているだろうか。なかなか難しいことだ。家に帰って仕事の事などはあまり考えたくはないものだ。それでも考えなければならないことが昨今多いとしても、自分の行動をふり返ると言うよりは、未来の事を考えるので精一杯であろう。

「明日の会議をどう乗り切ろうか。」

「あのクレームの処理は来週中が限度だな。」

「来月の成果発表でうまく説明がつくだろうか。」

と言うように、あれこれと先々を思うのが常だろう。それはしかたない。

しかし、自分の行動を一切ふり返らないとして、今日から10年たったらあなたはどうなっているだろうか。極端に言うと、恐竜か、かのガラパゴスの生態系ように、外部適応力が全くなくなってしまうかも知れない。そこまでゆかなくても、あなたのいないところで関係者が内々に打ち合わせているかも知れない。

「あいつに話すのは最後にしよう。そうでないと話が長くなってどうしようもない。」

こうしてカチカチのこりかたまりになってからではもう気づきもふり返りも何もない。そんなことにならないために、

「5年か10年に一度、こうして見たくないものを見る日があってもよいでしょう。」

と私は受講者に語りかける。

ここで大事なことは自分で気づくと言うことが、他者からの指摘やフィードバックを納得づくで受け入れる大切な素地になることだ。

「君、そう言う仕事の進め方は困るよ。」

と上司がこんこんとお説教しても、なかなか浸透しないのはなぜかと言うと、いちばんの理由は実は上司の説得力や人間性ではない。本人が自分で気づいていないからである(もちろんそれをじょうずに気づかせるのが、人材活用のじょうずな上司とは言える)。しかも現実の利害がかかった場面では、自分悪くないのだと、本人もしっかり防衛機制を張っているから、そこに何を言っても気づきにはいたらないことが少なくない。しかし自分が面接している様子をビデオで見ながらまだ気づかない人など決していないのである。 -

読書日誌6:「全員が一流をめざす経営 川越胃腸病院に学ぶ 働く人が輝き出す組織改革」金津佳子 宮永博史著

本書は、川越胃腸病院と言う、さほど大きくない病院──ベッド40床、職員120名──が舞台となったマネジメント書である。より言えば、本書の主人公、望月智行院長の2008年の自著「いのち輝くホスピタリティ─医療は究極のサービス業」の姉妹後編と位置づけたほうがよいのかも知れない。むろん自著の方が、ご本人の息づかいがはっきり聞こえてくると言う読む者としてのかえがたい感興があるのだが、今回は、2年後に編まれた分だけ情報量も増えているし、主観客観のバランスのよく取れた筆致ゆえ、掲題書を基軸に、所感を述べたい。

この本を当ホームページの読者に訴えた理由は、読書日誌2:「リストラなしの年輪経営」を採り上げた時と似ているかも知れない。

経営者は、人格的力量の問われる指導者であることと、能力がひたすら問われる事業を遂行する、ひらたく言えば収益を稼ぎ出すビジネスマンとしての両立ができることが理想だろう。しかし、それはどれほど難しいかことか。この望月院長は、見事にそれをなしとげているのである。しかも、医療と言う、つい最近までおよそ経営やマネジメントとはあまり縁がないと思われている世界でそれをなしとげたことには深い敬意を表したい。会社の規模が大手でなくて中堅になるほど、当然ながら経営者その人の上記両面の力量が、会社全体に大きくおおいかぶさって影響する。従って、本書は、会社の数としてははるかに多い、営利、民間の中堅企業の実戦経営論になっている。 以下幾つか望月院長の行動の軌跡を追ってみよう。

望月院長は、80年代なかばに、医療は「究極のサービス業」であると定義づけた。患者に感動を与えるのが医療だと言う。そのために、自分をはじめ、医療に携わる者は、一流の感性を持たなければならないと。書名はここに由来する。

その頃は今ほど顧客満足と言う考えは、営利企業でもさほど深くは浸透していない。まして病院はそうではなかった時代である。それだけでも新奇なのだが、何より驚くべきは、一貫して30年間、この経営理念を忠実に実行していることである。「ビジョナリーカンパニー」の初版に書いてあったように、大事なことは経営理念の中身よりも、それを心から信じて実行することであるのだが、望月院長もまさしく言行一致の人である。

その一環としてまず驚いたのは、顧客満足度調査を、1987年に開始し、以後20数年一度も欠かさず、かつ質問内容もほとんど変わっていないと言うことである。何という一貫性であろうか。大手企業も含めてそこまでの一貫性を持った会社がどれだけあるだろうか。しかも1987年当時は、病院の規模も現在の半分程度であり、それを20幾年続けていると言うことは、調査結果を真摯に受け止め、絶え間なく改善努力を行ってきた何よりの証左である。調べ放しにしておいて改善に手がつかなかったらここまで続けられるものではない。恐るべき根気、粘り強さである。自らが信じる経営理念に忠実でありたいと言う、望月院長の強い意思が、文字を通じて伝わってくる。

そうした努力の結果、医療過誤訴訟は、過去1件も起きていない。現実には程度は別にしてミスのない仕事などはあり得ず、医療とても同じであろう。言葉だけでなく誠心誠意患者に奉仕する姿勢が、本書のどの断面からも伝わってくる。これは、そうした経営理念の真の浸透の結果でもあろう。

医療と言う世界は、一般に人の定着が悪いと言われる。それは病院経営者の問題と言うより、もともと多くの職種が国家資格に裏打ちされた専門職で、しかも看護師などは人手不足の売り手市場であるから、より条件のよい勤務先を見つければ転職がしやすいという社会的背景が大きい。ところが川越胃腸病院では、現在はほぼ百パーセント定着なのである。これは、しっかりとした経営理念を構築し、それに合致する人材を選び出す手続に、幾度も丁寧に面接するなど、ここでも大変な労力をかけ、一貫した姿勢を堅持しているからである。なぜそのようにしているのか。

実は望月氏が院長に就任した頃は、氏も、他病院と同様、相対的に少しでも有利な条件を設定して、人材を採ろうと努力したのだが、ある時期から、それが全く徒労であることに気づいた。条件、おカネで、職場を選んだ人は、少しでもよい条件が現れれば、またそちらに移って行く。そいうことであくせくするよりも、経営理念を共有できる人材に長期にわたって勤続してもらう方が、結果としてずっと効率もよいし、患者満足も向上する。そう考えをすっぱりと切り換えた結果である。ここに、人材採用に悩む多くの中堅企業が学ぶ大きなポイントがありそうだ。面接などに幾度時間を掛けたとしても、不整合な人材採用の結果、仕事の引き継ぎやら教育やらで途方もなくむだな時間を費やすよりはるかにましではないか。もっともこのような物言い自体効率偏重と、望月院長にお叱りを受けるかも知れない。望月氏は、きっと、究極のサービス業を共に行う真の仲間、アソシエイツが欲しいのだとお考えに違いない。

ところで、川越胃腸病院の人事制度は「穏やかな成果主義」と自ら呼んでおられる。「仕組みは科学的、客観的に、運用の心は愛情を基本に」がその基本精神である。本書全編を貫いているものが、望月院長の、職員への愛情と深い信頼である。その上に、目標設定をしたり評価をしたりと言うごく普通の道具立てを取っている。制度そのものにほとんど新規性はない。私もこの種のセミナーでいつも言うことだが、中堅企業がこうしたところで奇をてらうとまず絶対にうまくゆかない(大手企業ももちろんうまくゆかないが、そう言う失敗を吸収できる体力があることが違う)。

ただ、普通の道具立てを活かすための工夫に熱がこもる。その最たる例は、望月院長自ら行う各職員との毎期のいわば「経営理念面接」である。通常の目標設定面接のほかにこれを行う。文字通り、経営理念の浸透のために行う面接である。こうした気の遠くなるようなエネルギーをかけるから、「穏やかな成果主義」がうまくゆく。成果主義の失敗例は、ほとんどが、「穏やか」つまりおおらかでなく、ひどく精密に(と言うより過剰に)制度をつくりこみ、あとは無人工場を動かすように、ボタンひとつでそれが精密に作動させ自動的に正確無比な評価結果がアウトプットされるのだと言う冷たい仮説に基づき運用された。それは結局、組織運営に深い傷を残した。

そうした成果主義とは正反対な運用である。理想の人事制度とはつまりは理想の人事制度「運用」である。人事制度は運用の方がはるかに重要であると言う宿論を持って行く先々のセミナーなどで話している私には、我が意を得たりと言うくだりであった。

もちろん、以上のようなマネジメントの仕組みは、当然ながら、望月院長の目の届く範囲以上には組織を大きくすることはできないだろう。しかし、ユニクロや楽天やトヨタが、全地球の全消費者を相手にしなければいけないのはわかるが、そのような会社の方がはるかに少ないはずである。私たちが足元を見つめなおし、自分の仲間と顧客との関係を、ずいぶんと深く考え直させる書物であった。